Das Schlimmste verhindern

31. Oktober 2019

Amerika sei am Tiefpunkt seiner Geschichte angelangt — nie wieder werde dieses Land einen gefährlicheren und unfähigeren Präsidenten haben als jetzt. Das sagte mein Vater im Jahr 1980, einen Tag nach der Wahl Ronald Reagans, zu mir. Er hat die Rechnung ohne George Herbert Walker Bush, George Walker Bush und Donald John Trump gemacht (die Präsidentschaft des Letzteren erlebte er glücklicherweise nicht mehr). Und — ebenfalls glücklicherweise — werden weder er noch ich erleben, wieviel tiefer Amerika in vierzig Jahren gesunken sein wird, wenn alle sagen werden: »Naja, Trump war ja irgendwie noch okay, aber jetzt — das geht gar nicht mehr.«

Vielen wehren sich gegen diese Aussicht und sagen, es könne nicht schlimmer werden. Die nüchterne Betrachtung aber sagt: Es wird schlimmer. Die Abwärtsspirale der amerikanischen Politik lässt sich durch Wahlsiege der Demokraten nicht aufhalten. Aufzuhalten wäre sie nur durch Diskursverschiebung nach links, durch Sachpolitik anstatt Personalpolitik.

Das negative Wahlmotiv Wir müssen das Schlimmste verhindern bewirkt einen Rechtsruck des gesamten politischen Systems. Wenn das einzige Ziel einer Wahlbewegung ist, den unfähigsten Präsidenten der Geschichte nicht mehr zu wählen, dann müssen die Republikaner das nächste Mal einfach einen noch unfähigeren Kandidaten finden. Gewinnen die Demokraten, führen sie die Politik der Republikaner fort — nur eben mit einem Präsidenten, der nicht ganz so unfähig ist. Eine Win-Win-Situation für die Rechte.

Diese Entwicklung kann nur gestoppt werden, wenn die Demokraten auch eine eigene politische Kultur etablieren und nicht die besseren Republikaner sind. Wir haben gesehen, wie die Sozialdemokraten Blair, Schröder und Vranitzky in Europa auf die sanfte Form des Kapitalismus gesetzt haben. Sie haben als starke Männer ihre Parteien geeint, nach außen aber das Spiel des politischen Gegners und der Boulevardpresse gespielt und es für einige Jahre gewonnen. Heute kämpfen ihre Parteien mit historischen Tiefstständen in der Wählergunst.

Ob Joe Biden den Nimbus des Vizepräsidenten erfolgreich abschütteln kann, bleibt abzuwarten. Da ein demokratischer Kandidat und damit auch Obama im Jahr 2008 immer mit einem konservativen Kandidaten für den Vize antritt, um damit um republikanische Wähler zu werben, weiß man, was man von Biden zu halten hat. Entsprechend dürftig fielen seine programmatischen Ansagen im Wahlkampf aus. Ja, man glaubt es kaum, das Ziel der Schließung des völkerrechtswidrigen Internierungslagers Guantanamo wurde von ihm sogar ausgesprochen. Allerdings hat er weise darauf verzichtet, dies an die große Glocke zu hängen.

Vielleicht gewinnt Biden viele vormals republikanische Wählerinnen und Wähler, vielleicht verliert er aber auch traditionell demokratische Stimmen. Es ist symptomatisch für die Demokraten, dass die Kandidaten mit wirklich konkreten sozial- und wirtschaftspolitischen Programmen auf der Strecke geblieben sind. Entweder sind sie bei der Präsidentschaftswahl unterlegen wie Walter Mondale und Michael Dukakis, oder sie sind schon daran gescheitert, Präsidentschaftskandidat zu werden wie Bernie Sanders. Es ist zu befürchten, dass viele Menschen, die Sanders wählen würden, zu Hause bleiben werden.

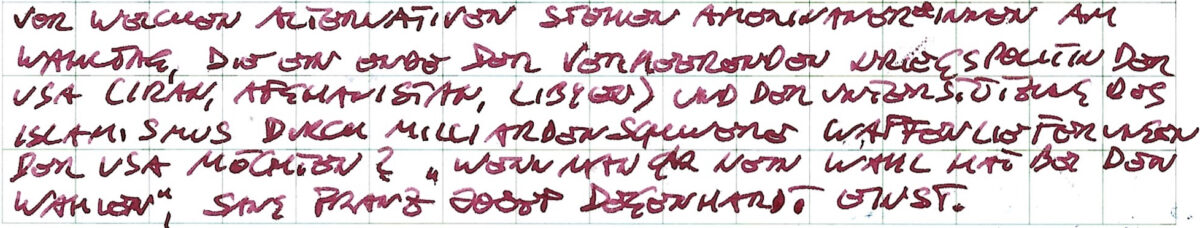

Heute ist es üblich, Nicht-Wähler für dumm zu erklären und sich über sie zu entrüsten. Was hätte aber die Friedensbewegung der 1960er-Jahre, die für ein Ende des Vietnamkriegs eintrat, bei den Wahlen für eine Wahl gehabt, angesichts der Tatsache, dass gerade die demokratischen Präsidenten John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson den Krieg unbarmherziger und grausamer geführt haben, als republikanische Präsidenten? Vor welchen Alternativen stehen Amerikanerinnen und Amerikaner am Wahltag, die ein Ende der verheerenden Kriegspolitik der USA (Irak, Afghanistan, Libyen) und der Unterstützung des Islamismus durch milliardenschwere Waffenlieferungen der USA möchten? »Wenn man gar kein Wahl hat bei den Wahlen«, sang Degenhardt einst.

Dabei wäre es vielleicht einmal Zeit, nicht nur im Lager des Gegners nach Stimmen z fischen, sondern sich mit den Nicht-Wählern auseinanderzusetzen. Sie sind in den USA eine bedeutende Mehrheit. Bei der Präsidentschaftswahl 2016 gab es 113.386.763 Nicht-Wählern, 65.853.516 wählten Hillary Clinton, 62.984.825 Donald Trump. Die USA haben ein gewaltiges Demokratieproblem. Wieso aber werden die Nicht-Wähler wie Ausgestoßene behandelt, wo es unter ihnen doch viel mehr zu holen gibt als im gegnerischen Lager?

Keine Frage: Trump loszuwerden wird für die USA ein großes Aufatmen. Vier verlorene Jahre sind genug und in der Bekämpfung der Covid-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen und sozialen Folgen gibt es enormen Handlungsbedarf. Vielleicht überrascht Joe Biden ja die Welt. Und vielleicht hat er die Chance, zwei oder vier Jahre mit Kongressmehrheit zu regieren und wirklich politisch zu gestalten.

Wenn die USA sozial- und wirtschaftspolitisch umdenken und ihre katastrophale Außenpolitik korrigieren, wäre das ein wichtiges Signal für die demokratische Welt, aus ihrem Schlafzustand zu erwachen. Wenn Biden aber wie Obama darauf setzt, republikanische Politik in abgeschwächter Form zu machen, wartet der nächste republikanische Polit-Clown schon 2024. Und er wird schlimmer sein als Trump. Viel schlimmer.

Vielleicht gewinnt aber auch Trump die Wahl. Dann sind die Demokraten gut beraten, 2024 mehr anzubieten als nur das Schlimmste zu verhindern.